Mobilitätsbudget 2025: Ultimativer Guide für Arbeitgeber

Dein ultimativer Guide für maximale Steuervorteile und flexible Mitarbeitermobilität. Jetzt alles über das Mobilitätsbudget erfahren!

Die Zukunft der Mobilität ist da – Bist du bereit?

Der wöchentliche Stau auf dem Weg ins Büro? Für viele nur noch eine vage Erinnerung. Die Arbeitswelt hat sich verändert – flexibler, digitaler, individueller. Aber hat sich auch deine Mitarbeitermobilität angepasst? Während traditionelle Benefits wie der starre Dienstwagen oder das feste Jobticket im Zeitalter von Homeoffice und hybriden Modellen an Glanz verlieren, suchen Unternehmen nach intelligenten Lösungen, die wirklich zum Leben ihrer Teams passen. Sie brauchen Instrumente, die nicht nur die Zufriedenheit steigern, sondern auch kosteneffizient sind und die immer wichtigeren Nachhaltigkeitsziele unterstützen.

Hier kommt das Mobilitätsbudget ins Spiel. Es ist weit mehr als nur ein weiterer Mitarbeiter-Benefit; es ist die strategische Antwort auf die Mobilitätsanforderungen von morgen. Es bietet Freiheit, Fairness und fördert eine umweltbewusste Fortbewegung. Und das Beste: Das Jahr 2025 bringt entscheidende gesetzliche Neuerungen, die das Mobilitätsbudget so attraktiv und einfach machen wie nie zuvor. Dieser Guide ist dein umfassender Kompass durch alle Aspekte des Mobilitätsbudgets 2025. Wir zeigen dir, wie du es optimal nutzt, steuerliche Fallstricke vermeidest und dein Unternehmen als modernen, zukunftsfähigen Arbeitgeber positionierst.

1. Was genau ist ein Mobilitätsbudget?

In diesem Abschnitt tauchen wir tief in die Grundlagen ein. Du erfährst, was sich hinter dem Begriff verbirgt, welche unglaubliche Vielfalt an Möglichkeiten es dir eröffnet und warum es gerade jetzt, im Jahr 2025, zum entscheidenden Faktor für moderne Unternehmen wird.

Was ist ein Mobilitätsbudget?

Ein Mobilitätsbudget ist ein festgelegter, monatlicher Betrag, den dein Arbeitgeber dir steuerbegünstigt zur Verfügung stellt. Du kannst dieses Guthaben flexibel für verschiedenste Verkehrsmittel wie ÖPNV, Carsharing, E-Scooter oder das Fahrrad nutzen, passend zu deinem individuellen Bedarf. Es ist quasi dein persönliches Mobilitätskonto für den Weg zur Arbeit und für private Fahrten.

Welche Verkehrsmittel kann ich mit dem Mobilitätsbudget nutzen?

Die wahre Stärke des Mobilitätsbudgets liegt in seiner Flexibilität. Statt dich auf ein einziges Verkehrsmittel festzulegen, öffnet es dir die Tür zu einem ganzen Ökosystem an Mobilitätsoptionen. Die genaue Auswahl legt dein Unternehmen fest, aber typischerweise umfasst das Angebot:

- Öffentlicher Nah- und Fernverkehr (ÖPNV): Egal ob Bus, U-Bahn, S-Bahn oder Regionalzug. Auch das Deutschlandticket kann darüber abgerechnet werden.

- Sharing-Dienste: Nutze spontan Carsharing für den Wocheneinkauf, Bikesharing für die Fahrt durch den Park oder E-Scooter für die berühmte "letzte Meile" vom Bahnhof ins Büro.

- Fahrrad & E-Bike: Decke die Kosten für dein Fahrrad-Leasing (Jobrad), Reparaturen oder sichere Abstellplätze.

- Fahrdienste & Taxis: Für den schnellen Weg zum wichtigen Kundentermin oder sicher nach Hause nach der Firmenfeier.

- Weitere Optionen: Je nach Ausgestaltung können sogar Parkgebühren, die BahnCard oder Kosten für das Laden von E-Fahrzeugen abgedeckt werden.

Diese Vielfalt ermöglicht eine multimodale Mobilität. Du kannst also verschiedene Verkehrsmittel intelligent kombinieren: mit dem Zug in die Stadt, weiter mit dem Leihrad und bei Regen mit dem Taxi zurück. Das ist nicht nur praktisch, sondern spiegelt die Realität des modernen Lebens wider, in der kein Tag wie der andere ist. Das Budget respektiert deine Autonomie und passt sich an deine Bedürfnisse an – nicht umgekehrt.

Warum ist das Mobilitätsbudget 2025 wichtiger als je zuvor?

Das Mobilitätsbudget ist keine kurzfristige Modeerscheinung, sondern die logische Konsequenz aus tiefgreifenden gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Veränderungen. Im Jahr 2025 laufen mehrere Megatrends zusammen, die das Mobilitätsbudget von einem "Nice-to-have" zu einer strategischen Notwendigkeit machen:

- Die Realität des hybriden Arbeitens: Feste Benefits verlieren an Wert, wenn Mitarbeiter nur noch zwei oder drei Tage pro Woche ins Büro kommen. Ein teures Jobticket, das nur an acht Tagen im Monat genutzt wird, ist ineffizient. Das Mobilitätsbudget hingegen ist nutzungsorientiert und damit fair und kosteneffizient.

- Der Wandel in den Städten: Die Urbanisierung und die Verkehrswende führen dazu, dass Städte aktiv Alternativen zum privaten Pkw fördern. Parkplätze werden knapper und teurer, Radwege ausgebaut und Sharing-Angebote flächendeckend verfügbar. Das Mobilitätsbudget gibt Mitarbeitern die finanziellen Mittel, an dieser positiven Entwicklung teilzuhaben.

- Der Kampf um die besten Talente: Insbesondere jüngere Generationen definieren Status nicht mehr über den Hubraum eines Dienstwagens. Ihnen sind Flexibilität, Nachhaltigkeit und eine ausgewogene Work-Life-Balance wichtiger. Ein flexibles Mobilitätsbudget ist ein klares Signal, dass ein Arbeitgeber diese Werte versteht und lebt – ein unschätzbarer Vorteil im "War for Talents".

- Die Anforderungen an Nachhaltigkeitsberichte (ESG & CSRD): Unternehmen stehen zunehmend unter Druck, ihre CO₂-Bilanz zu verbessern und transparent darüber zu berichten. Die Pendlermobilität der Mitarbeiter ist ein wesentlicher Teil des CO₂-Fußabdrucks (Scope 3 Emissionen). Das Mobilitätsbudget ist ein direktes und messbares Instrument, um Anreize für umweltfreundlichere Verkehrsmittel zu schaffen und die Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.

Die neuen, vereinfachten Steuergesetze ab 2025 sind dabei der entscheidende Katalysator. Sie beseitigen die bürokratischen Hürden, die viele Unternehmen bisher von der Einführung abgehalten haben. Die gleichzeitige Ausrichtung von Mitarbeiterwünschen, Unternehmenszielen und staatlicher Förderung schafft ein perfektes Umfeld, um die betriebliche Mobilität jetzt neu zu gestalten.

2. Die Spielregeln 2025: Wie wird das Mobilitätsbudget richtig versteuert?

Dieser Abschnitt ist das Herzstück unseres Guides. Die steuerliche Behandlung war bisher die größte Hürde bei der Einführung eines Mobilitätsbudgets. Doch 2025 bringt Klarheit und neue, attraktive Möglichkeiten. Wir führen dich Schritt für Schritt durch die wichtigsten Regeln, damit du alle Vorteile legal und sicher nutzen kannst.

Welche steuerlichen Grundlagen musst du für 2025 kennen?

Das Wichtigste zuerst: Es gibt nicht das eine Gesetz für das Mobilitätsbudget. Seine steuerliche Behandlung ist ein cleveres Zusammenspiel verschiedener Paragrafen aus dem Einkommensteuergesetz (EStG). Die entscheidende Weiche, die über "steuerfrei" oder "steuerpflichtig" entscheidet, ist die Art der Gewährung:

- Zusätzlich zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn (Gehaltsextra): Das ist der Königsweg. Das Budget wird als echter Bonus obendrauf gezahlt. Nur so können die meisten Steuervorteile genutzt werden.

- Gehaltsumwandlung: Hier verzichtet ein Mitarbeiter auf einen Teil seines Bruttogehalts, um dafür das Budget zu erhalten. Dieser Weg ist steuerlich meist unattraktiv, da fast alle Vergünstigungen entfallen.

Wir konzentrieren uns im Folgenden auf den Weg des Gehaltsextras, da er für dich und dein Unternehmen die mit Abstand größten Vorteile bietet.

Wie nutzt du den 50-Euro-Sachbezug für Mobilität komplett steuerfrei?

Der steuerfreie Sachbezug ist die Basis für viele attraktive Mitarbeiter-Benefits und perfekt für ein kleines, aber feines Mobilitätsbudget geeignet.

Was ist der 50-Euro-Sachbezug?

Der 50-Euro-Sachbezug ist ein monatlicher Betrag, den dein Arbeitgeber dir komplett steuer- und sozialversicherungsfrei für Waren oder Dienstleistungen gewähren kann. Wichtig ist, dass er als Gehaltsextra und nicht in bar ausgezahlt wird, zum Beispiel über eine Guthabenkarte.

Die rechtliche Grundlage ist § 8 Abs. 2 Satz 11 EStG. Folgende Punkte sind entscheidend:

- Es ist eine Freigrenze, kein Freibetrag: Wird der Wert von 50,00 € auch nur um einen Cent überschritten, wird der gesamte Betrag für diesen Monat steuer- und sozialversicherungspflichtig.

- Es muss ein Sachbezug sein: Eine Barauszahlung ist ausgeschlossen. Die Lösung sind Gutscheine oder Prepaid-Karten, die bestimmte Kriterien erfüllen (z.B. nur für bestimmte Dienstleistungen wie Mobilität oder in einer bestimmten Region einsetzbar sind).

- Es muss zusätzlich zum Gehalt sein: Eine Gehaltsumwandlung ist nicht zulässig.

Eine moderne Lösung über eine wiederaufladbare Karte, die auf Mobilitätsdienstleister beschränkt ist, stellt die Einhaltung dieser Regeln sicher und minimiert den Verwaltungsaufwand.

Neu ab 2025: Was ist die 25-%-Pauschalsteuer und für wen lohnt sie sich?

Das ist die große Neuerung und der "Game Changer" für 2025. Der Gesetzgeber hat erkannt, dass 50 € oft nicht ausreichen, und eine attraktive Regelung für höhere Budgets geschaffen.

Was ist die 25-%-Pauschalsteuer?

Ab 2025 können Arbeitgeber Mobilitätsbudgets von bis zu 2.400 € pro Jahr (200 € pro Monat) mit einem pauschalen Steuersatz von nur 25 % bezuschussen. Dieser Betrag ist für Mitarbeiter komplett steuerfrei und für beide Seiten sozialversicherungsfrei, wenn er als Gehaltsextra gewährt wird.

Diese neue Regelung nach § 40 Abs. 2 Nr. 8 EStG-E ist eine Revolution. Sie schafft eine einfache und finanziell hocheffiziente Möglichkeit, allen Mitarbeitern ein wirklich substanzielles Budget anzubieten. Bisher mussten Beträge über 50 € entweder individuell voll versteuert oder über die kompliziertere 30-%-Pauschalversteuerung abgerechnet werden. Die neue 25-%-Regel ist ein klares politisches Signal: Weg vom alten Dienstwagenprivileg, hin zu flexibler und nachhaltiger Mobilität für alle. Sie demokratisiert den Benefit und macht ihn auch für kleine und mittlere Unternehmen leicht umsetzbar.

Jobticket, Deutschlandticket & Co.: Welche Sonderregeln gelten für den ÖPNV?

Der öffentliche Nahverkehr wird vom Staat besonders gefördert. Nach § 3 Nr. 15 EStG sind Zuschüsse des Arbeitgebers für Fahrten mit öffentlichen Verkehrsmitteln im Nahverkehr (inkl. Deutschlandticket) komplett steuer- und sozialversicherungsfrei. Die Höhe ist dabei unbegrenzt.

Die eigentliche Superkraft liegt aber in der Kombinierbarkeit: Dein Arbeitgeber kann dir das steuerfreie Jobticket zusätzlich zum steuerfreien 50-Euro-Sachbezug gewähren.

Beispiel: Du erhältst das Deutschlandticket (angenommener Preis 58 €) komplett steuerfrei. Zusätzlich bekommst du 50 € steuerfreies Guthaben für Carsharing, E-Scooter oder das Taxi. Das ergibt einen steuerfreien Vorteil von insgesamt 108 € pro Monat!

Gehaltsumwandlung vs. Gehaltsextra: Wo lauern die Steuerfallen?

Es ist essenziell, diesen Unterschied zu verstehen. Wenn du auf einen Teil deines Bruttogehalts verzichtest (Gehaltsumwandlung), um dafür ein Mobilitätsbudget zu erhalten, gelten die oben genannten Steuerbefreiungen in der Regel nicht. Der Betrag wird dann so behandelt, als wäre er normaler Lohn – also voll steuer- und sozialversicherungspflichtig. Das ist ein häufiger und teurer Fehler, der den gesamten Vorteil zunichtemacht. Echte Benefits, die als Wertschätzung gedacht sind, sollten immer als Gehaltsextra gewährt werden.

Tabelle: Steuerliche Behandlung des Mobilitätsbudgets

3. Win-Win für alle: Welche Vorteile hat das Mobilitätsbudget wirklich?

Ein gut durchdachtes Mobilitätsbudget ist mehr als nur eine nette Geste. Es ist ein kraftvolles Instrument, das auf mehreren Ebenen positive Effekte erzeugt – für die Mitarbeiter, für das Unternehmen und sogar für die Gesellschaft. Sehen wir uns die Vorteile im Detail an.

Wie profitierst du als Mitarbeiter von einem Mobilitätsbudget?

Für dich als Mitarbeiter bedeutet das Mobilitätsbudget vor allem eines: mehr Freiheit und mehr Geld in der Tasche.

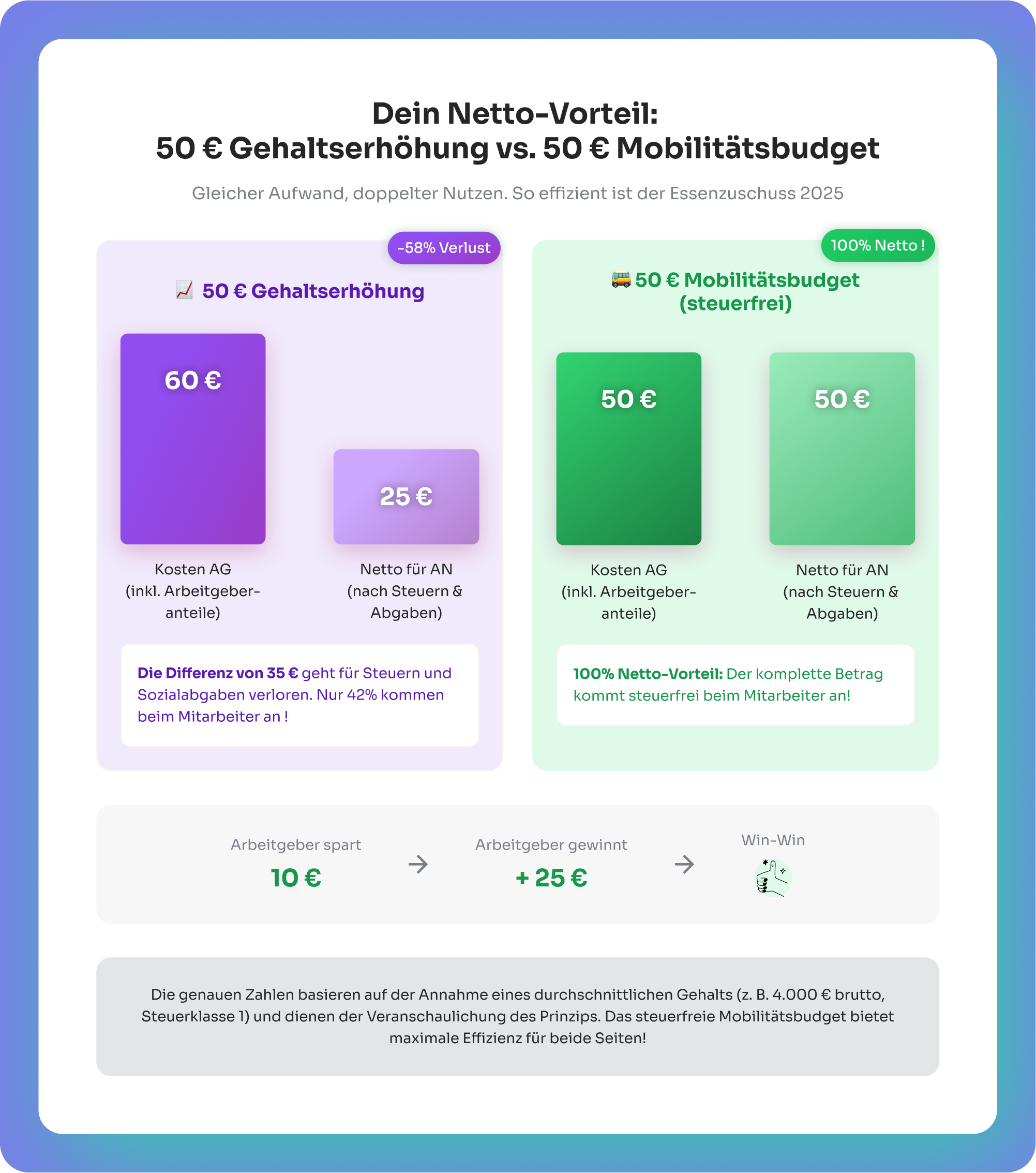

- Finanzieller Vorteil (Nettoeffekt): Durch die steuerlichen Begünstigungen kommt bei dir netto mehr an als bei einer klassischen Gehaltserhöhung in gleicher Höhe. Dein Arbeitgeber spart Lohnnebenkosten und kann dir so einen höheren Mehrwert bieten.

- Maximale Flexibilität: Du entscheidest jeden Tag aufs Neue, wie du unterwegs sein möchtest. Mit dem Rad zur Arbeit bei Sonnenschein, mit der Bahn zum Meeting in der Innenstadt und mit dem Carsharing-Auto zum Baumarkt am Wochenende. Das Budget passt sich deinem Leben an, nicht umgekehrt.

- Gesteigerte Lebensqualität: Weniger Zeit im Stau und bei der Parkplatzsuche bedeutet weniger Stress. Die Nutzung von Fahrrad oder E-Scooter fördert deine Gesundheit und Bewegung an der frischen Luft. Das Budget trägt direkt zu einer besseren Work-Life-Balance bei.

- Gefühl der Wertschätzung: Ein Benefit, der so individuell und flexibel ist, zeigt, dass dein Arbeitgeber deine persönlichen Bedürfnisse ernst nimmt und in deine Lebensqualität investiert. Das ist eine Form der Anerkennung, die über das Gehalt hinausgeht.

Welche strategischen Vorteile hat dein Unternehmen davon?

Für dein Unternehmen ist die Einführung eines Mobilitätsbudgets eine Investition, die sich mehrfach auszahlt.

- Stärkung des Employer Brandings: Im Wettbewerb um die besten Köpfe sind moderne Benefits ein entscheidender Faktor. Ein Mobilitätsbudget positioniert dein Unternehmen als zukunftsorientiert, nachhaltig und mitarbeiterzentriert. Das zieht Talente an und bindet sie langfristig. Studien belegen, dass relevante Benefits die Mitarbeiterbindung signifikant erhöhen.

- Kosteneffizienz und Planbarkeit: Im Vergleich zu einem teuren Fuhrpark sind Mobilitätsbudgets oft deutlich günstiger. Die Kosten sind flexibel und transparent – du zahlst nur, was auch wirklich genutzt wird. Zudem ist das Budget als Betriebsausgabe zu 100 % steuerlich absetzbar.

- Nachhaltigkeit und ESG-Ziele: Das Mobilitätsbudget ist ein aktiver Beitrag zum Klimaschutz. Es fördert den Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel und emissionsarme Alternativen. Die CO₂-Einsparungen sind messbar und können direkt in den Nachhaltigkeitsbericht (CSRD) einfließen, was das Ansehen bei Investoren, Kunden und Partnern stärkt.

- Fairness und Gleichbehandlung: Während Dienstwagen oft nur Führungskräften vorbehalten sind, kann ein Mobilitätsbudget allen Mitarbeitern angeboten werden – unabhängig von ihrer Position in der Hierarchie. Das fördert ein Gefühl der Gerechtigkeit und verbessert das Betriebsklima.

Fallstudie: Wie ein mittelständisches Technologieunternehmen seine Mitarbeiterbindung durch ein flexibles Budget steigerte

Die TechSolutions GmbH aus Nürnberg, ein aufstrebendes Unternehmen mit 250 Mitarbeitern, stand vor einer typischen Herausforderung: Eine hohe Fluktuation bei jungen IT-Fachkräften und ein teurer, kaum genutzter Fuhrpark, der nicht mehr zur hybriden Arbeitskultur passte. Die HR-Abteilung stellte fest, dass die angebotenen Benefits als "unflexibel und von der Stange" wahrgenommen wurden.

Die Lösung: Das Unternehmen entschied sich für einen mutigen Schritt. Der bestehende Fuhrpark wurde verkleinert und stattdessen ein flexibles Mobilitätsbudget von 150 € pro Mitarbeiter und Monat eingeführt. Die Verwaltung erfolgte über eine digitale Plattform, die mit einer regional gebundenen Bezahlkarte verknüpft war. So wurde sichergestellt, dass das Geld nicht nur die Mitarbeiter mobil macht, sondern auch die lokale Wirtschaft in Nürnberg unterstützt.

Die Ergebnisse nach einem Jahr waren beeindruckend:

- Nutzungsrate der Benefits: Stieg von unter 40 % auf über 85 %.

- Mitarbeiterzufriedenheit: In den jährlichen Umfragen stieg der Zufriedenheits-Score im Bereich "Benefits & Wertschätzung" um 25 %.

- Mitarbeiterbindung: Die Fluktuationsrate bei den unter 30-Jährigen sank um 15 %.

- Kosteneinsparungen: Das Unternehmen sparte 20 % der bisherigen Fuhrparkkosten ein.

- Employer Branding: In Bewerbungsgesprächen wurde das Mobilitätsbudget häufig als entscheidender Grund für die Bewerbung genannt.

Diese Fallstudie zeigt: Ein Mobilitätsbudget ist keine reine Ausgabe, sondern eine Investition in das wichtigste Kapital eines Unternehmens – seine Mitarbeiter.

4. Die große Entscheidung: Mobilitätsbudget statt Dienstwagen?

Der Firmenwagen war lange Zeit das unangefochtene Statussymbol und der begehrteste Benefit. Doch die Zeiten ändern sich. Insbesondere in Städten und bei einer jüngeren Belegschaft wird das eigene Auto oft mehr zur Belastung als zur Belohnung.1 Stau, Parkplatznot und hohe Kosten lassen den Traum vom Dienstwagen verblassen. Hier positioniert sich das Mobilitätsbudget als die smarte, flexible und oft auch günstigere Alternative.

Wann ist ein Mobilitätsbudget die bessere Alternative zum Firmenwagen?

Es gibt keine pauschale Antwort, aber klare Tendenzen. Das Mobilitätsbudget spielt seine Stärken vor allem in folgenden Szenarien aus:

- Urbane Standorte: In Großstädten mit exzellentem ÖPNV und einer Vielzahl an Sharing-Anbietern ist ein eigenes Auto oft überflüssig. Hier bietet das Budget die Freiheit, das jeweils passende Verkehrsmittel zu wählen.

- Hybride Arbeitsmodelle: Wenn Mitarbeiter nur wenige Tage pro Woche ins Büro kommen, steht ein Dienstwagen die meiste Zeit ungenutzt herum – ein teures Vergnügen für das Unternehmen.

- Junge und dynamische Belegschaft: Wie bereits erwähnt, legen jüngere Talente mehr Wert auf Flexibilität und Nachhaltigkeit als auf den Besitz eines Autos.

- Unternehmen mit starken Nachhaltigkeitszielen: Der Umstieg von einer Verbrenner-Flotte auf ein Mobilitätsbudget ist einer der wirkungsvollsten Hebel zur Reduzierung des CO₂-Fußabdrucks.

Ein klassischer Dienstwagen bleibt hingegen in bestimmten Fällen die sinnvollere Lösung:

- Ländliche Regionen: Wo der öffentliche Nahverkehr schlecht ausgebaut ist, bleibt das Auto oft die einzige verlässliche Option.

- Mitarbeiter im Außendienst: Wer täglich weite Strecken zu Kunden zurücklegen muss, benötigt ein zuverlässiges und permanent verfügbares Fahrzeug.

- Spezifische Branchen: Handwerksbetriebe oder Pflegedienste sind auf Fahrzeuge angewiesen, um Material oder Ausrüstung zu transportieren.

Die intelligenteste Lösung ist oft nicht ein "Entweder-Oder", sondern ein flexibles System, das beiden Realitäten gerecht wird.

Wie rechnet sich der Umstieg? Ein detaillierter Kostenvergleich

Um eine fundierte Entscheidung zu treffen, müssen alle Kosten auf den Tisch. Ein Dienstwagen verursacht weit mehr als nur die monatliche Leasingrate. Hinzu kommen Versicherung, Steuern, Wartung, Reifen, Kraftstoff und ein erheblicher interner Verwaltungsaufwand. Das Mobilitätsbudget hingegen ist ein klar definierter, planbarer Kostenblock.

Drei Modelle für den Wandel: Ersetzen, verkleinern oder ergänzen?

Der Übergang von einer traditionellen Dienstwagenregelung zu einem flexiblen Mobilitätskonzept muss nicht über Nacht geschehen. In der Praxis haben sich drei strategische Modelle bewährt, die einen sanften oder auch radikalen Wandel ermöglichen.

- Das ersetzende Modell: Der Dienstwagen wird komplett durch ein großzügiges Mobilitätsbudget ersetzt. Dieses Modell ist ideal für Unternehmen mit urbanem Standort und einer progressiven Kultur. Es maximiert die Kosteneinsparungen und den Nachhaltigkeitseffekt.

- Das Downsizing-Modell: Mitarbeiter erhalten anstelle eines großen Verbrenners ein kleineres, günstigeres und oft elektrisches Fahrzeug. Die dadurch eingesparten Kosten werden in ein zusätzliches Mobilitätsbudget umgewandelt. Dies ist ein pragmatischer Kompromiss, der die Vorteile beider Welten verbindet.

- Das ergänzende Modell: Die bestehende Dienstwagenflotte bleibt erhalten, aber das Mobilitätsbudget wird als Alternative für dienstwagenberechtigte Mitarbeiter oder als neuer Benefit für alle anderen Mitarbeiter eingeführt. Dieses Modell eignet sich hervorragend für eine schrittweise Transformation und um erste Erfahrungen zu sammeln.

5. So geht's: Wie führst du ein Mobilitätsbudget erfolgreich ein?

Die Entscheidung ist gefallen, aber wie geht es jetzt weiter? Eine erfolgreiche Implementierung steht und fällt mit einer guten Planung und der Wahl der richtigen Werkzeuge. Die gute Nachricht: Mit einer digitalen Lösung ist der Prozess einfacher als du denkst.

Was sind die ersten Schritte zur Einführung eines Mobilitätsbudgets?

Ein strukturierter Ansatz ist der Schlüssel zum Erfolg. Folge diesen vier Schritten, um dein Mobilitätsbudget auf eine solide Basis zu stellen:

- Bedarfsanalyse: Verstehe die Bedürfnisse deiner Mitarbeiter. Führe Umfragen durch: Wo wohnen sie? Wie kommen sie aktuell zur Arbeit? Welche Verkehrsmittel würden sie gerne nutzen? Diese Daten sind Gold wert, um die richtige Budgethöhe und die passenden Angebote zu definieren.

- Richtlinie (Policy) definieren: Lege die Spielregeln klar und transparent fest. Wer erhält welches Budget? Sind die Budgets nach Hierarchiestufe oder für alle gleich? Welche Mobilitätsarten sind abgedeckt? Was passiert mit nicht genutztem Guthaben am Monatsende? Eine klare Richtlinie vermeidet Missverständnisse.

- Anbieter auswählen: Dies ist der wichtigste Schritt. Versuche nicht, das Budget manuell über Excel-Listen und Spesenabrechnungen zu verwalten. Das führt zu Frust in der HR-Abteilung und bei den Mitarbeitern. Wähle einen digitalen Anbieter, der den gesamten Prozess automatisiert.

- Kommunikation starten: Eine gute Idee ist nur so gut wie ihre Kommunikation. Erkläre deinem Team die Vorteile des neuen Systems. Zeige ihnen, wie einfach es funktioniert und wie sie persönlich davon profitieren. Eine transparente und begeisternde Kommunikation ist entscheidend für eine hohe Akzeptanz und Nutzungsrate.

Wie funktioniert die Verwaltung einfach und digital?

Der administrative Aufwand ist die größte Sorge vieler Unternehmen bei der Einführung neuer Benefits. Ein Mobilitätsbudget kann steuerlich komplex sein. Die Lösung liegt in einer intelligenten Software-Plattform, die dir die Arbeit abnimmt. Eine ideale digitale Lösung sollte folgende Merkmale aufweisen:

- Ein zentrales Dashboard für HR: Hier kannst du mit wenigen Klicks Mitarbeiter anlegen, Budgets zuweisen und die Auslastung in Echtzeit verfolgen. Detaillierte Reportings helfen dir, den Erfolg zu messen und die Nachhaltigkeitsziele zu dokumentieren.

- Eine intuitive App für Mitarbeiter: Deine Mitarbeiter sollten ihr Guthaben jederzeit einsehen und ihre Fahrten unkompliziert verwalten können.

- Eine integrierte Bezahlmethode: Die beste Lösung ist eine physische oder virtuelle Prepaid-Karte (z.B. eine digitale Mastercard). Mitarbeiter bezahlen damit direkt ihre Mobilitätsdienstleistungen. Das lästige Sammeln, Einscannen und Einreichen von Belegen entfällt komplett. Das spart Zeit und Nerven auf beiden Seiten.

- Automatisierte Steuerkonformität: Die Plattform muss die komplexe Steuerlogik im Hintergrund automatisch anwenden. Sie erkennt, ob eine Fahrt mit dem ÖPNV (steuerfrei) oder mit einem Taxi (über den Sachbezug abzurechnen) bezahlt wurde und bereitet alles korrekt für die Lohnbuchhaltung vor. Das gibt dir maximale Rechtssicherheit.

Die Wahl der richtigen Plattform verwandelt eine potenziell komplexe Verwaltungsaufgabe in einen schlanken und effizienten Prozess.

Wie sorgst du für maximale Flexibilität und stärkst gleichzeitig die lokale Wirtschaft?

Hier kommt ein strategischer Kniff ins Spiel, der dein Mobilitätsbudget von einem reinen Benefit zu einem Statement für unternehmerische Verantwortung macht. Anstatt eine globale Plattform zu nutzen, die das Geld an internationale Konzerne weiterleitet, kannst du eine Lösung wählen, die das Budget gezielt in deiner Region hält.

Stelle dir vor, das Mobilitätsbudget deines Teams tankt nicht nur den E-Roller, sondern belebt auch den lokalen Fahrradladen um die Ecke, unterstützt die städtischen Verkehrsbetriebe und sorgt dafür, dass das Café am Bahnhof floriert. Technisch wird dies durch Bezahlkarten realisiert, die auf ein bestimmtes Postleitzahlengebiet beschränkt sind. Dies ist nicht nur eine Einschränkung, sondern eine bewusste Entscheidung für Corporate Social Responsibility. Du zeigst damit, dass dein Unternehmen in der Region verwurzelt ist und einen aktiven Beitrag zur Stärkung der lokalen Wirtschaft leistet. Das ist mehr als ein Benefit – das ist ein Bekenntnis zu eurer Heimat.

Was passiert mit nicht genutztem Budget am Monatsende?

Diese Frage sollte in deiner Richtlinie klar geregelt sein. Es gibt verschiedene Modelle, die jeweils ihre eigenen Vor- und Nachteile haben.

- Verfall: Das nicht genutzte Guthaben verfällt am Monatsende. Dieses Modell ist administrativ am einfachsten und schafft einen Anreiz, das Budget auch wirklich zu nutzen.

- Ansparen (Rollover): Das Guthaben kann für eine begrenzte Zeit (z.B. drei Monate) angespart werden. Das ermöglicht Mitarbeitern, auf größere Anschaffungen wie eine BahnCard oder ein Jahresticket hinzuarbeiten.

- Spenden: Eine besonders sympathische Variante: Nicht genutztes Budget wird am Jahresende automatisch an ein zertifiziertes Nachhaltigkeits- oder Sozialprojekt gespendet. Das stärkt die ESG-Bilanz und die Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen zusätzlich.

6. Zukunft der Arbeit: Warum passt das Mobilitätsbudget perfekt zu Homeoffice & New Work?

Die Pandemie hat die Arbeitswelt nachhaltig verändert. Das Homeoffice ist für viele zur neuen Normalität geworden, und hybride Modelle sind der Standard. Diese neue Realität erfordert ein radikales Umdenken bei der Mitarbeitermobilität. Das Mobilitätsbudget ist die perfekte Antwort auf diese neuen Anforderungen.

Wie verändert hybrides Arbeiten unsere täglichen Wege?

Die Daten sprechen eine klare Sprache. Eine Studie zeigt, dass sich die täglich zurückgelegte Wegstrecke bei Personen, die hybrid arbeiten, drastisch reduziert. Während Büro-Pendler im Schnitt rund 60 Kilometer pro Tag zurücklegen, sind es bei Hybrid-Arbeitern nur noch 20 Kilometer. Das Pendeln wird seltener, aber bewusster und gezielter. Man fährt nicht mehr jeden Tag routinemäßig ins Büro, sondern gezielt für Team-Meetings, kreative Workshops oder soziale Events. Die Anforderung verschiebt sich weg von einer Dauerlösung für den täglichen Arbeitsweg hin zu einem flexiblen Werkzeug für bedarfsorientierte Mobilität.

Warum sind starre Benefits im Homeoffice-Zeitalter überholt?

Vor diesem Hintergrund wirken traditionelle Mobilitäts-Benefits wie Relikte aus einer anderen Zeit.

- Ein Jobticket im Abo ist pure Geldverschwendung, wenn man nur fünfmal im Monat ins Büro fährt.

- Ein Dienstwagen, der die meiste Zeit ungenutzt in der heimischen Einfahrt parkt, ist ein extrem teures und ineffizientes Statussymbol.

Diese starren Modelle passen einfach nicht mehr zur flexiblen Arbeitsrealität. Sie erzeugen unnötige Kosten für das Unternehmen und bieten den Mitarbeitern nur einen geringen Mehrwert.

Wie wird das Mobilitätsbudget zum smarten Anreiz für den Weg ins Büro?

Viele Unternehmen stehen vor der Herausforderung, ihre Mitarbeiter wieder für die Tage im Büro zu begeistern. Zwang und starre Anwesenheitspflichten sind der falsche Weg. Viel effektiver sind positive Anreize, die den Bürotag attraktiver machen. Das Mobilitätsbudget ist hier ein ideales Werkzeug.

Anstatt dein Team zur Rückkehr zu verpflichten, gib ihnen einen Grund, gerne zu kommen. Mit dem Mobilitätsbudget wird die Fahrt ins Büro einfach, kostengünstig und stressfrei – egal ob mit der Bahn, dem Carsharing-Auto für den Großeinkauf danach oder dem E-Bike bei Sonnenschein. Das Budget ist kein Gegenspieler des Homeoffice, sondern seine perfekte Ergänzung. Es ermöglicht eine hybride Mobilität für eine hybride Arbeitswelt und verwandelt den Weg ins Büro von einer lästigen Pflicht in eine bewusst gewählte und angenehme Entscheidung.

7. Gemeinsam für die Zukunft: Wie nachhaltig ist das Mobilitätsbudget?

Nachhaltigkeit ist mehr als ein Schlagwort. Es ist eine unternehmerische Notwendigkeit und ein zunehmend wichtiger Faktor für Kunden, Investoren und Mitarbeiter. Ein Mobilitätsbudget ist einer der sichtbarsten und wirkungsvollsten Schritte, die ein Unternehmen unternehmen kann, um sein Engagement für den Klimaschutz unter Beweis zu stellen.

Welchen Beitrag leistet das Mobilitätsbudget zum Klimaschutz?

Indem es die freie Wahl des Verkehrsmittels ermöglicht und finanziell unterstützt, schafft das Mobilitätsbudget einen natürlichen Anreiz, das eigene Auto stehen zu lassen. Mitarbeiter, die bisher aus Kostengründen den Pkw genutzt haben, können nun bequem auf Bus, Bahn oder Fahrrad umsteigen. Dieser "Modal Shift" weg vom motorisierten Individualverkehr hin zum umweltfreundlichen Verkehrsverbund ist der entscheidende Hebel zur Reduzierung von CO₂-Emissionen, Lärm und Luftverschmutzung im Verkehrssektor.

Unternehmen, die ein solches Budget einführen, werden Teil einer großen wirtschaftlichen und ökologischen Transformation. Die nachhaltige Mobilitätswirtschaft in Deutschland ist bereits heute ein riesiger Wirtschaftsfaktor mit einem Wertschöpfungsbeitrag von rund 118 Milliarden Euro und 1,7 Millionen Beschäftigten. Mit einem Mobilitätsbudget investierst du also nicht nur in deine Mitarbeiter, sondern auch in einen zukunftsfähigen Wirtschaftszweig.

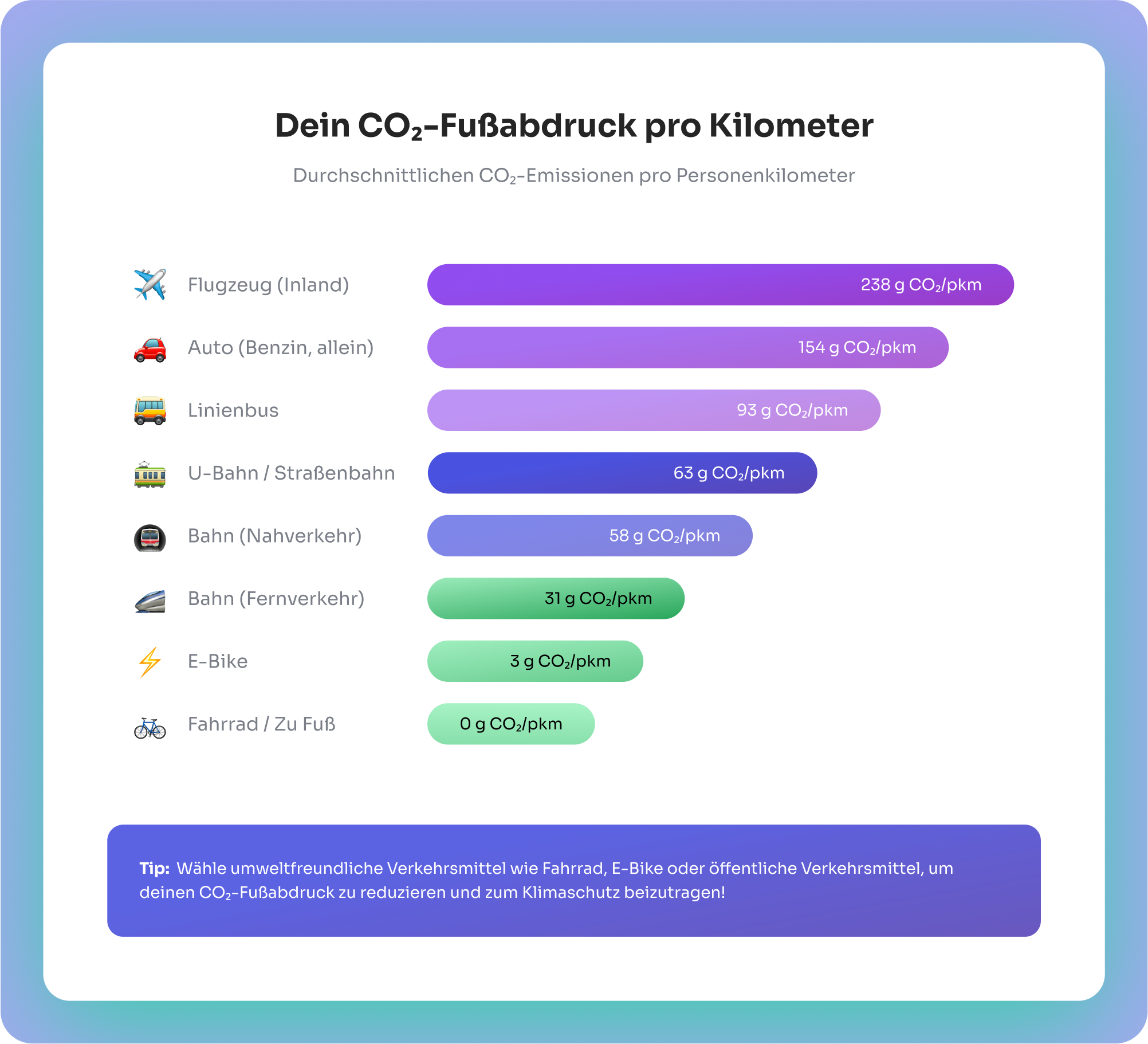

Wie viel CO₂ kannst du durch den Umstieg auf Rad und ÖPNV wirklich sparen?

Die Zahlen sind beeindruckend und machen den ökologischen Vorteil greifbar. Der Umstieg vom Auto auf öffentliche Verkehrsmittel oder das Fahrrad reduziert den persönlichen CO₂-Fußabdruck für den Arbeitsweg dramatisch.

Ein konkretes Beispiel: Für einen typischen Arbeitsweg von 10 Kilometern (einfache Strecke) sparst du durch den Umstieg vom Auto auf die S-Bahn pro Tag rund 2 kg CO₂. Aufs Jahr gerechnet (bei 220 Arbeitstagen) sind das über 440 kg CO₂ – allein für eine Person! Multipliziert mit der gesamten Belegschaft wird das Potenzial schnell ersichtlich. Eine Verlagerung von nur 10 Prozent des Autoverkehrs auf den ÖPNV könnte in Deutschland jährlich 5,8 Millionen Tonnen CO₂ einsparen.

8. Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Mobilitätsbudget

Hier beantworten wir die häufigsten Fragen rund um das Mobilitätsbudget kurz und prägnant.

Wie hoch sollte ein Mobilitätsbudget sein?

Es gibt keine gesetzliche Ober- oder Untergrenze. In der Praxis haben sich monatliche Budgets zwischen 100 € und 300 € etabliert. Die ideale Höhe hängt aber von Faktoren wie dem Unternehmensstandort, den durchschnittlichen Pendelstrecken und den strategischen Zielen ab.

Gilt das Mobilitätsbudget nur für den Arbeitsweg?

Nein, das ist einer der großen Vorteile. Das Budget kann in der Regel flexibel für dienstliche Wege, den Arbeitsweg und rein private Fahrten genutzt werden. Die steuerliche Behandlung kann sich jedoch je nach Nutzungszweck unterscheiden.

Ist das Mobilitätsbudget auch für Teilzeitkräfte und Minijobber geeignet?

Ja, absolut. Steuerliche Regelungen wie der 50-Euro-Sachbezug gelten für alle Arbeitnehmer gleichermaßen, unabhängig von der wöchentlichen Arbeitszeit. Das macht das Budget zu einem besonders fairen und inklusiven Benefit.

Kann ich das Mobilitätsbudget mit einem Dienstrad-Leasing kombinieren?

Ja, das ist eine perfekte Kombination. Viele Unternehmen bieten beides an. Das Dienstrad deckt den täglichen, aktiven Weg zur Arbeit ab, während das Mobilitätsbudget die Flexibilität für andere Fahrten (z.B. bei schlechtem Wetter, für längere Strecken oder den Transport von Lasten) bietet.

Was ist der Unterschied zu einem reinen Fahrtkostenzuschuss?

Ein klassischer Fahrtkostenzuschuss ist oft zweckgebunden und auf den Weg zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte beschränkt. Das Mobilitätsbudget ist ein flexibles Guthaben, das für eine viel breitere Palette an Mobilitätsdienstleistungen und auch für private Fahrten eingesetzt werden kann.

Muss ich für das Mobilitätsbudget Belege einreichen?

Das hängt vom Anbieter ab. Veraltete Systeme basieren auf der Einreichung von Belegen. Moderne, digitale Lösungen nutzen eine Bezahlkarte, die den Prozess automatisiert und das Einreichen von Belegen überflüssig macht. Das ist die deutlich komfortablere und effizientere Methode.

Kann ich das Budget auch im Ausland nutzen?

Das ist anbieterabhängig. Einige digitale Plattformen mit globalen Bezahlkarten ermöglichen die Nutzung des Budgets weltweit, was besonders für Mitarbeiter, die viel reisen, ein großer Vorteil ist.

Was passiert, wenn ich die 50-Euro-Freigrenze überschreite?

Wenn dein Arbeitgeber nur den 50-Euro-Sachbezug nutzt und dieser Wert überschritten wird, wird der gesamte Betrag für diesen Monat steuer- und sozialversicherungspflichtig. Nutzt dein Arbeitgeber jedoch die neuen Pauschalversteuerungs-Möglichkeiten (z.B. die 25-%-Regel), bleibst du als Mitarbeiter steuerfrei.

Wirkt sich das Mobilitätsbudget auf meine Entfernungspauschale aus?

Das ist ein wichtiger Punkt. Ein komplett steuerfreier ÖPNV-Zuschuss nach § 3 Nr. 15 EStG wird auf die Entfernungspauschale angerechnet, die du in deiner Steuererklärung geltend machen kannst. Ein als Sachbezug oder pauschal versteuertes Budget wird in der Regel nicht angerechnet. Hier ist eine steuerliche Beratung im Einzelfall sinnvoll.

Ist die Einführung eines Mobilitätsbudgets kompliziert?

Die steuerlichen Regeln im Hintergrund sind komplex, ja. Aber für dich als Unternehmen muss die Einführung nicht kompliziert sein. Mit der richtigen digitalen Plattform wird der gesamte Prozess von der Einrichtung über die Verwaltung bis zur Lohnabrechnung automatisiert und rechtssicher abgewickelt. Der administrative Aufwand für die HR-Abteilung ist dann minimal.

Fazit: Werde zum Helden der modernen Mobilität

Die Arbeitswelt hat sich neu erfunden. Jetzt ist es an der Zeit, dass auch die betriebliche Mobilität den Sprung in die Zukunft schafft. Das Mobilitätsbudget ist die flexible, kosteneffiziente und nachhaltige Antwort auf die Anforderungen von New Work, hybriden Modellen und einem neuen Bewusstsein für Umwelt und Lebensqualität.

Das Jahr 2025 markiert mit seinen vereinfachten und attraktiven Steuergesetzen den perfekten Zeitpunkt, um den Wandel einzuleiten. Du hast gesehen, wie das Budget die Mitarbeiterzufriedenheit steigert, dein Unternehmen als Top-Arbeitgeber positioniert, Kosten spart und einen messbaren Beitrag zum Klimaschutz leistet.

Die Zukunft der Arbeit braucht mehr als nur neue Büros – sie braucht neue Wege. Mit einem flexiblen Mobilitätsbudget gibst du deinem Team nicht nur einen Benefit. Du gibst ihnen Freiheit, Wertschätzung und die Chance, jeden Tag einen positiven Beitrag zu leisten – für sich selbst und für eure Region. Sei der Held, der die Mobilität in deinem Unternehmen neu erfindet.

Unsere Tipps für dich.

Noch Fragen?

Alles, was du wissen möchtest – einfach erklärt.

Was ist die Sachbezugskarte?

Die HERO Card ist eine digitale Mastercard Debitkarte, mit der Unternehmen steuerfreie Benefits einfach und flexibel anbieten können. Mitarbeitende erhalten damit steuerfreie Zuschüsse für Sachbezug, Mobilität, Verpflegung und Gesundheit. Alles gebündelt auf einer Karte, individuell konfigurierbar und rechtssicher umgesetzt.

Mitarbeitende zahlen einfach im Alltag. Lokal im Lieblingscafé oder bundesweit im Supermarkt, in der Apotheke oder im ÖPNV.

Wie funktioniert das für Unternehmen?

Du steuerst alles zentral im HR-Portal.

In fünf Minuten Benefits aktivieren. Die HERO Card lädt automatisch das Monatsbudget. Digital, sicher und steuerkonform.

Welche Vorteile bringt das meinem Team konkret?

Bis zu 50 Euro Sachbezug pro Monat

Bis zu 7,67 Euro Essenszuschuss pro Arbeitstag

Bis zu 63 Euro Mobilitätszuschuss monatlich

Bis zu 500 Euro jährlich für Gesundheit und Wellbeing

Alles steuerfrei. Alles digital. Alles auf einer Karte.

Wie behält HR den Überblick?

Alle Benefits auf einen Blick. Ohne Papierkram.

Im HR-Portal steuerst du Budgets, siehst Auslastung und verwaltest alles zentral.

Einloggen. Anpassen. Fertig.

Das spart dir bis zu 80 Prozent Verwaltungszeit.

Ist das wirklich steuerfrei?

Ja alle Benefits sind für die Mitarbeitenden steuerfrei und das komplett rechtskonform. Arbeitgeber müssen machne Benefits pauschal versteuern.

Die HERO Card nutzt gesetzlich verankerte Freibeträge. Jede Kategorie ist steuerlich korrekt getrennt und automatisiert verwaltbar.

Was kostet die HERO Card?

Im Rahmen der Mitarbeiterlizenz, kostet die Karte 1 Euro pro Mitarbeitenden im Monat zzgl. Gebühren für die Ladungen der Benefits.

Für 50 Mitarbeitende mit HERO Base entspricht das zum Beispiel ca. 140 Euro pro Monat – weniger als ein gemeinsames Teamessen, aber mit langfristiger Wirkung.

Wie schnell ist die HERO Card einsatzbereit?

In wenigen Tagen startklar.

Setup, Onboarding und Go-live dauern maximal eine Woche.

Ohne technische Hürden. Ohne Komplexität.